最近、中国の勢いに翳りが見える。

日本人の本音としては、半ばホッとし、半ば「ざまあみろ」という感じだろう。

だが、日本政府までそれでいいのか?

外交の世界では、相手が弱みを見せれば、それにつけ込んで少しでも自分に有利な状況を作り出そう、と考えるのが常識のはず。私の目には、日本外交が千載一遇のチャンスを目の前にして無為に時を過ごしているように見える。

日中間のパワー・バランスとその趨勢を考えた時、中国と少しでも有利なディールを行おうと思えば、米中関係がギクシャクしていることに加え、香港問題をはじめ中国政府が国内的にも揉め事を抱えている現在は絶好の機会である。

「ディール」という言葉をトランプの専売特許にしてはならない。

日中の国力格差

21世紀の日本にとって、最大の国家的脅威の一つが中国であることにあまり異論はないだろう。しかし、日中の国力の趨勢を比較してみたとき、見えてくる状況は日本にとって極めて不利だ。

ここでは経済、技術、軍事の面で代表的な指標をとりあげ、簡単な日中比較を行ってみよう。

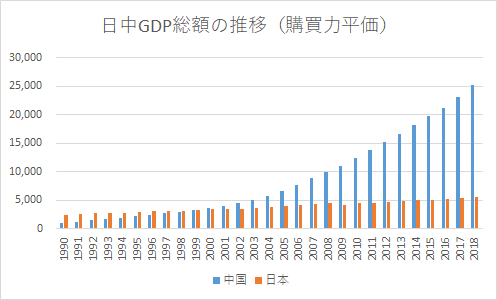

まず、経済力の代表的指標であるGDP。

中国のGDPは米ドル換算(グラフ上段)で2010年に日本のGDPを抜き、以後もその差は開く一方である。購買力平価ベース(グラフ下段)で見れば、日中のGDP総額が逆転したのはもっと前になり、日中経済の格差は一層拡大する。

単位:十億米ドル

出典:International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2019

経済に限った話ではないが、規模が大きいばかりで質が伴わなければ、評価は下がる。技術力の面で、日中の相対的力関係はどうなっているのか。

技術力の優劣を示す指標としての使われるものの一つが論文数だ。中でも注目されるものとして、Top10%補正論文数(ある分野で発表された論文のうち、他で引用された回数が上位10%に入る論文の数に補正を加え、時系列の比較ができるようにしたもの)を取りあげる。

下記は日中のTop10%補正論文数推移をグラフ化したものだ。

出典:文部科学省科学技術・学術政策研究所、科学技術指標2018、調査資料-274、2018年8月

今や、中国が凄いのは規模だけ、と言ってすませることはできないことが一目瞭然だ。中国側の数字が驚異的なペースで伸びているだけでなく、日本側の数字が停滞気味であることも気になる。

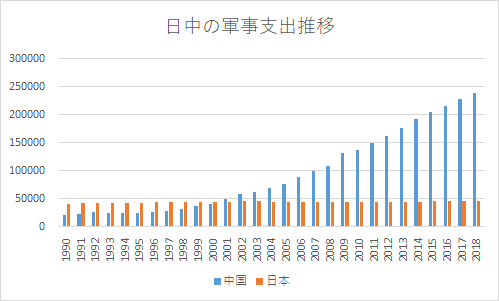

次は軍事。下記のグラフは米ソ冷戦終了後の日中の軍事費を比較したものだ。

単位:百万米ドル/2017年。

出典:SIPRI Military Expenditure Database

差は歴然としている。10年位前までは、量では中国が遥かに凌駕していても、質の面では海空戦力を中心に自衛隊の方が上回っているという評価ができた。

しかし、経済の急速かつ持続的な成長の結果、最近では、軍事技術の面でも中国がリードしている分野が多いと言われている。中距離ミサイルの命中精度、宇宙、サイバーなどでは、はっきり言って日本は太刀打ちできないのが現状である。

もちろん、指標を選べば、日中の較差がこれほどでなかったり、日本の方が優位だったりする絵を描くことも可能だ。しかし、そんな小細工に意味はない。代表的な指標が示すのは、中国の力が日本を逆転し、その差をますます広げている、という現実。

日本はこの客観状況の下で対中外交を展開しなければならない。

中国の苦境

同時に、最近の中国は決して順風満帆の状況にはない。代表的な「変調」を経済面と政治面から見てみよう。

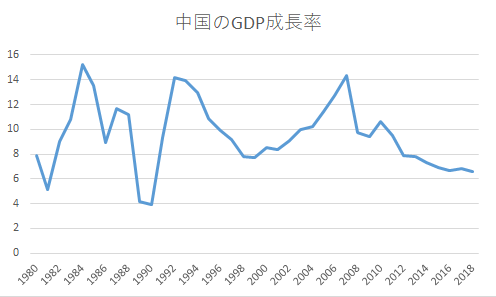

1. 経済成長率の鈍化

鄧小平の改革開放が始まったのが1978年。以来、1989年の天安門事件を受けて数年間低成長に陥った――1989・90年の経済成長率は4%前後――ことはあるものの、中国経済は驚異的な成長を続けてきた。しかし、成長率は2007年の14.3%でピークアウト、2015年以降は7%割れが常態化している。

下記のグラフは1980年以降の中国の経済成長率を示したもの。中国の統計が信じるに足るか、という問題には目をつぶったとしても、最近の中国経済の「不調」ぶりは一目瞭然だ。

縦軸は%。

出典:International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, October 2019

中国の経済成長が頭打ちとなっている背景にあるのは、中国経済の成熟化、債務調整の継続、人口ピークアウト、格差の拡大といった構造問題。最近ではトランプ政権の仕掛ける経済・投資戦争が追い打ちをかけている。米中経済戦争を含め、すべてが一過性、周期性の要因ではない、というところが中国にとって頭の痛いところ。今年(2019年)に入ってからも中国の経済成長率は、1~3月=6.4%、4~6月=6.2%、7~9月=6.0%となっている。今後は5%台突入も避けられない、というのが大方の見方だ。

もちろん、中国の経済成長率は、低下したとは言え、日本経済の成長率よりも遥かに高い。(したがって、日中経済の格差は今後も拡大する。)2018年の+7.3%という数字(実質成長率)も、国際的に見れば十分すぎるほど高い。米国の+2.9%はもちろん、インドの+6.8%さえ凌駕している。

だが問題は、これ以上経済成長率が下がった時——その可能性は前述のとおり、非常に高い——、約14億人の中国人に対して共産党による一党独裁を正当化し続けることができるか否か。中国の指導部が怖れているのはそこだ。

2. 米中関係

中国共産党指導部は、過去も現在も経済建設を最優先の国家課題と位置づけ、その邪魔になるような「米国との衝突」は避ける、という外交戦略をとってきた。それは基本的には習近平指導部でも変わらない。

ところが、トランプという米国大統領の方が「中国との衝突」をディールの材料にする、という驚きの事態が生まれた。

確かに、トランプ政権の下、言葉の面でも行動の面でも、米国の対中政策は従来越えることのなかった一線を越えた。(本年5月12日付のポスト参照)

米中経済戦争と呼ばれる関税引き上げの応酬。Huaweiなど中国企業を先端技術分野から締め出すために出された米政府の指示。中国の南シナ海進出への警告。ペンス副大統領による台湾支援の明言等々・・・。

米ソ冷戦と同一視すべきではない(本年4月21日のポスト参照)にせよ、中国を警戒する米国の姿勢は明らかだ。

トランプ大統領が再選されなければ(再選されたとしても2025年以降は)、米国の対中政策が敵対でなくなるのなら、まだよい。

しかし、米国政府が中国に対して警戒感を強め、強硬策を打ち出し始めたのは、実はオバマ政権の後期からである。

民主党の大統領選候補の面々も、中国に対して宥和的な候補出ないことを示すことに汲々としている。エリザベス・ウォーレンやバーニー・サンダースに至ってはトランプ同様、米中貿易戦争も辞さない、という立場だ。

米中対立が激化すれば、屈服するのが中国の方だと決まっているわけではない。だが、米国と激しく対立することは、中国にとって決して望ましいことではない。

上述のとおり、経済面では、それでなくても鈍化している経済成長率の低下に拍車がかかる。軍事面でも中国側のキャッチ・アップは急だが、現時点ではまだまだ米国の方が有利、と言わざるを得ない。

3. 香港問題

習近平は鄧小平以降の中国の指導者の中では、最も短期間で自らの権力基盤を固めることに成功した指導者である。毛沢東を除けば、習ほど強く共産党を掌握した者はいないとさえ言われる。しかし、この夏あたりから習(と言うよりも共産党指導部)は政治基盤の思わぬ揺らぎを見せ始めた。今も収拾のめどが立っていない、香港の動乱のことだ。

1997年に香港が返還された際、中国は50年間にわたって香港の政治体制を変更しない(ただし、外交と国防を除く)と約束した。しかし、現実には中国共産党政権による政治介入が相次ぎ、「一国二制度」と香港の民主主義は徐々に侵食されてきた。

今年の7月1日、香港の犯罪容疑者を中国本土へ引き渡せるようにする「逃亡犯条例」改正案に反対するデモ隊と警察が衝突する。これまでもデモ隊と警察の衝突は繰り返されてきたが、今回はどうも様相が異なる。中国側(実際にはその代理人である行政長官)は逃亡犯条例の改正を取り下げたが、デモ隊側は要求項目を増やして妥協に応じない。それどころか、警察の弾圧によって死者が出たため、デモ隊側の怒りはますます増幅している。

中国政府は板挟みの状況にある。

デモを本当に強権的に弾圧すれば、国際的な非難を受けることは間違いない。1989年の天安門事件の際も中国は国際的に孤立して経済的にも外交的にも苦労した。

香港を弾圧した時、味方になるのはプーチンのロシアくらい。米国との貿易交渉は頓挫し、日本や欧州など、対中貿易戦争ではトランプ政権と距離を置く国々もある程度は米国の対中包囲網につき合う可能性が高い。経済成長が鈍化している今、国際経済と相互依存関係の進んだ中国経済が外的要因から更なる打撃を受ければ、共産党一党支配の正当性が揺らぐであろうことは既に述べたとおりだ。

平和的な台湾統一にも悪影響が出ることは避けられない。

では、デモ隊に妥協して自治の拡大を香港に認めればよいのか? それはそれで、中国本土における民主化要求を刺激し、共産党支配を動揺させる。ウイグルやチベットなど少数民族が自治や独立の要求を強めかねない。

そもそも、デモ隊を強権的に弾圧しようが、彼らの要求を呑んだ宥和的な態度をとろうが、デモに参加する人たちが中長期的に矛を収める保証はない。

今香港で起こっている騒動は、単に民主化や自治の問題を超え、住民のアイデンティティの問題となっているからだ。香港大学が行った調査によれば、香港に在住する人の15%だけが自分を「中国人」だと考えており、残りは自分を「香港人」と考えている。18~29歳に限れば、自分は中国人だと考えている者は3%しかいない。

香港のデモが中国共産党の喉元に突きつけている問題は、それほど根が深い。今回収まったとしても折にふれて指導部を悩ませ続けることだろう。

中国の苦境をチャンスと捉えよ

冒頭で見たとおり、今日の日中の国力を比較すれば、状況は明らかに中国有利と言わざるをえない。しかも、時間が経過するにつれて国力の較差は日本にとって一層不利なものとなる。中国の経済成長率が低下してきていると言っても、日本の経済成長率がいかんせん低すぎるためだ。生産性の面でも人口動態の面でも、日本経済の将来に対しては悲観的な見方の方が圧倒的に多い。

この大きな潮流を考慮した時、日本外交が中国と互角に渡り合おうと思えば、タイミングを見て相手の弱みに付け込む、という発想が不可欠となる。

つまり、中国側が(一時的)苦境に陥った局面を逃さず、日本にとってより良い条件でディールを切り結ぶ、ということだ。

国の状況が困難な時、その国が必ず宥和的になるとは限らない。むしろ、ナショナリズムを強める場合があるのも事実だ。

しかし、国の状況が困難な時に中国が大局的観点からビッグ・ディールを結んだ例は少なからず存在する。例えば、毛沢東と周恩来が踏み切った米中の国交正常化もその一つ。

中国が1990年代に周辺諸国との間で多くの国境問題を解決したのも、天安門事件後、中国指導部が国内的には共産党支配の動揺、対外的には西側諸国による経済制裁と国際的な孤立という深刻な危機に直面していたことが強く影響した。

国境の確定を通じて近隣諸国との関係を改善・強化し、人民解放軍を旧ソ連国境から引きはがして国内の治安維持に使えるようにしておくことは、共産党指導部にとって大きなメリットだったのである。

中ロ国境については、ロシアの方が中国よりもさらに苦境にあったため、中国よりもロシアの情報の方が大きいと言われる。一方、中央アジア方面での国境画定では、中国が諦めた面積の方が相手方よりも多いケースも少なくない。

先述の「三つの苦境」があるとは言え、今の中国が置かれた立ち位置は、天安門事件後に比べれば、まだ良い状況である。日本が対中ディールを追求しようと思えば、中国に全面譲歩を迫るというのは現実的でない。「ウィン・ウィン」を標榜しながら、いかに「引き分け」から「少し勝ち」に持ち込むか、という手腕が問われよう。

日中EEZをめぐる「ディール」

今、日本が中国との間で具体的にどのようなディールを追求すればよいのか?

少しばかり私案を述べてみたい。

日中間で軍事紛争が起きる可能性は低い、と私は思う。

それでも、万一あるとすれば、尖閣諸島と東シナ海ガス油田開発をめぐって(偶発的なものを含めて)日中間に何らかの衝突が起こり、それがエスカレートする場合が最も考えられる。

日本と中国は海を介して隣接している。日中が海で衝突する確率を下げるための「ディール」を結ぶことができれば、その意義はとてつもなく大きい。

尖閣諸島については、中国公船による領海及び接続水域の侵犯はあるものの、日本側が実効支配している。そこでの共同開発等となると(やってはならないというわけではないが)国内的に強い反発が予想される。その点、東シナ海のガス油田の方がディールに向けた障害はまだ少ないと考えられる。

東シナ海のガス油田開発をめぐる日中対立

東シナ海には天然ガスや石油の埋蔵が見込まれる海域があり、中国側が一方的に試掘等を行って日中が対立していることは周知の事実だ。

この問題を司る国際法は国際海洋法条約になるのだが、これが全然単純な話ではない。と言うのも、同条約は200カイリ(約370㎞)に及ぶ排他的経済水域(EEZ)を沿岸国に認める一方で、大陸棚における鉱物資源の採掘権を大陸側の国家に認めている。言わば、国際法自体にダブル・スタンダードが組み込まれているようなもの。

東シナ海の場合、日中の沿岸から200カイリとなると相互に重複が生じる。日本政府は当初、双方の中間線をベースに日中間のEEZを画定すべきだと主張していた。

しかし、中国はそれを逆手にとった。

日中間でEEZが画定されていないにもかかわらず、1990年代から中間線の中国側で天然ガスや石油の試掘を始めたのである。(大陸国家である中国は「大陸棚延長論」に基づいて採掘権を主張することも忘れていない。)

このうち、2003年に着工された春暁(日本名=白樺)は中間線からたった5㎞しか中国側に寄っておらず、天然ガスや石油の埋蔵地域が地下を通じて日中中間線の日本側にまで広がっている可能性が高い。これは見過ごせない、と我が国は激しく抗議した。

2008年5月に胡錦涛主席が来日し、この問題は一旦沈静化したかに見えた。胡が離日した直後の6月18日、日中両政府はガス油田問題で部分的な合意に達する。

そこでは、春暁(日本名=白樺)の開発に日本が参加すること、日中中間線をまたぐ一定海域(地図で見るとかなり限定されている)での日中がガス油田の共同開発を行うことが謳われた。

しかし、この合意は中国国内ではあまり評判がよくなかったようだ。その後、今日に至るまで2008年6月の合意内容は何一つ具体化していない。中国がこの海域で独自にガス油田開発を進める動きも相変わらず続いている。

東シナ海におけるディールの可能性

東シナ海のEEZをめぐって中国との間でディールを追求するとしたら、どのようなものが考えられるだろうか? 二つほど私案を示してみたい。

① 2008年6月合意の具体化

第一案は、2008年6月の合意を実現すること。

10年以上ストップしていたことを前に進められれば、日中関係の雰囲気が良くなることは間違いない。決して悪くないディールだ。ただし、注意すべき点も二つある。

まず、春暁(白樺)にせよ、指定海域の共同開発にせよ、現在のエネルギー情勢の下で採算がとれるのか、という切実な問いに対してはっきりした答が出ていない。ガスや油の質がどの程度のものなのか、日中中間線付近からパイプラインで中国側へ持っていく――素人考えだが、日本側へ運ぶ方が難易度は高そうである――コストを回収できるのかなど、課題は少なくないと思われる。

もう一つは、2008年6月の合意がカバーするのは、春暁と一部海域の将来的な共同開発に限定されることだ。別な言い方をすれば、この合意を履行したとしても、中国側は広大な海域で「勝手に」試掘等を行うことができる。と言うことは、将来、そこで日中間に不測の衝突が起きる可能性もまた、残ることになる。

② 日中EEZの画定

そこで検討すべきなのが第二案、すなわち日中EEZの画定だ。

もちろん、尖閣諸島の周辺は無理だから除外するしかない。

日中間で協議してもEEZを確定できないようなら、両国が同意して国際司法裁判所(ICJ)へ持ち込む、というのも一つの知恵だ。

2008年6月の合意と比べて係争海域を大幅に減らすことができるので、日中間で将来、紛争が起きる芽を包括的に摘むことができる――。それがこのディールの最大のメリットである。

ただし、EEZを画定しようと思えば、中国のみならず日本側も譲歩は覚悟せざるを得ない。はっきり言って、日中中間線での合意は無理だ。

日中と似たようなケースにおけるICJの判例を見ても、中間線を大陸棚の延伸方向に――つまり、中国のEEZを広げる形で沖縄の方向に――少しずらす形で境界線が引かれる可能性が高い。その結果、現在中国が試掘しているガス油田はすべて中国側に権利が認められることになるだろう。

私に言わせれば、東シナ海のガス油田を少なくとも日本側から商業ベースに乗る形で開発することは、まずできない。そんなものにこだわるよりも、名を捨ててEEZの画定を優先させ、将来日中間で紛争が起きにくいようにする方がずっと賢い。

どうしても、というのであれば、中国が東シナ海で行うガス油田開発については日本の一部出資に優先的配慮を行う、という覚書でも交わしたら十分だろう。

中国国内には、沖縄の間近まで大陸棚が延伸していると主張し、東シナ海におけるべらぼうに広大な海域で中国が独占的に鉱物資源を開発できる、という意見だってある。「中間線+α」(日本側から見れば「中間線-α」)で決着をつけることは、中国にとっても大きな妥協なのだ。

おわりに

今日で安倍総理の総理在任期間は憲政史上最長となった。

「長いだけだよ」と言われないためにも、安倍外交の総仕上げとして日中の画期的なディールに取り組んだらどうだろう?

東シナ海における日中のディールは、安倍総理がプーチン大統領との間で進めようとした――まだしているのか?――北方領土交渉よりも実現可能性は遥かに高い。

日本の安全保障上の不確定要素を減らすという意味からも、国益に資するところが極めて大きい。

来春、習近平国家主席が国賓として来日する。これほど大きなチャンスはない。

日本政府は習の来日を単なるセレモニーに終わらせることなく、大きなディールの実現に向け、全力を傾けるべきだ。