米中対立は徐々に激しさを増し、予見しうる将来、終わることはなさそうに見える。では、米中対立が国際的な権力政治にどのような影響を与えるのか――?

5回シリーズの4回目となる今回のポストは、この点に焦点を当てる。

変わる米中関係の基本構図

1970年代初頭に米中和解が成立して以降、1978年に改革開放路線に転じてからもずっと、米中関係の基本構図は次のようなものであった。

すなわち、基本的に発展途上国であった中国はひたすら米国を追いかける。遥か先方を走る米国は中国の戦略的価値と巨大市場の経済的価値を利用する一方、貿易慣行や人権政策など中国が抱える問題を大目に見た。

ところが、21世紀に入ってこの構図は大きく書き換えられた。

中国経済は急速な拡大を続け、米国経済にほぼ追いつく。自信をつけた中国は外交や軍事の面でも自己主張を強めた。

片や米国の方は圧倒的なリードを追いつかれて余裕をなくす。中国と組んでソ連に対抗する、という冷戦期にあった替えがたい戦略的価値も失われた。

米国が中国を対等なライバル視するようになったのは、ある意味で自然な成り行きだった。米国はオバマ政権の後半あたりから南シナ海方面で中国に対する軍事的牽制を徐々に強めた。トランプ政権がなりふり構わず中国に貿易戦争を仕掛けているのは周知の事実だ。

習近平の対応

攻勢を強めるトランプ政権に対し、中国・習近平政権の対応は大きく言って二つあるように思う。

一つは、トランプをなだめ、すかして米国の圧力をかわすことだ。

2017年11月にトランプ大統領が訪中した際には、ボーイングからの300機購入を含め、中国は米国から28兆円以上を購入する商談をまとめた。しかし、2018年以降、トランプ政権は中国を標的にした関税引き上げに踏み切っている。結局、中国はトランプをなだめ、すかすことには失敗した、ということになる。

中国は関税引き上げ合戦において、自ら先に動くことはせず、あくまで米国が対中輸入にかける関税を引き上げたことへの対抗措置として、米国からの輸入に対する関税を引き上げてきた。貿易戦争の拡大が自らにとって不利である以上、この分野で中国は今後も受動的な対応を続けることになるだろう。

中国に対するトランプの攻勢が避けられないのであれば、習近平としてはもう一つの対応に取り組むしかない。それは、軍事的にも経済的にも、米国に対中包囲網を作らせないことだ。

米ソ冷戦期のNATO(軍事)やCOCOM(経済)のような西側ブロックが形成されれば、中国にとっては打撃が一層大きくなる。逆に、米国以外の国々との関係を維持・強化できれば――例えば、他国が米国の対中関税引き上げに追随しなければ――、米国から圧力がかかってもその影響は致命的なものとまではならない。

そこで中国は、米国以外のパワー・センターに対して(宥和的な姿勢をとってでも)米国に同調しないよう働きかけようと真剣になる。

米国以外の国々も、「世界の工場」「世界の市場」になった中国と一方的な対立関係に入ることを決して望んではいない。もちろん、だからと言って現時点で世界一の超大国である米国を無視することもできない。米国の同盟国であれば、なおさらそうだ。米国以外の国々の大部分は、米中のバランスをとろうとする動きに出ざるをえない。

これが米ソ冷戦期であれば、仮にソ連が働きかけたとしても、日本や欧州諸国がソ連寄りの政策をとることは事実上不可能であった。例えば、鳩山一郎内閣の時、ソ連は北方領土交渉を通じて二島返還での手打ちを持ちかけた。鳩山や重光葵外相は応じてもよいと思ったが、米国の反対――「ダレスの脅し」と言われている――にあって四島返還を結局譲らなかった。(その結果、二島も返らないまま今日に至っていることは言うまでもない。)

しかし、今日の国際情勢は当時と異なる。日欧などの同盟国であっても、米国に気を遣いながらも、中国との関係を(決定的に)悪化させることはできない。米国も冷戦期のような安全保障上の絶対的守護者ではない。日欧にかけられる圧力にも自ずから限度がある。

米国の同盟国が米中の狭間でバランスをとる際、実際の対応には国によって温度差が出る。5月16日付の日経新聞記事は、米国のHUAWEI排除をめぐる米同盟国の対応を三つのカテゴリーに分類しているので紹介しておく。第一は、豪州など、米国に追随して5G規格からHUAWEIを締め出す国。日経は日本もこのグループに属するとした。第二は、英国など、HUAWEI製品の中でも情報漏れの危険があるものに限って排除するグループ。第3は、HUAWEIを監視しつつ、その排除には慎重なドイツなど。

続けて以下では、主要国(地域)と中国の間の最近の動きや将来の見通しを簡単にチェックしておこう。

日中関係~思いがけぬ小康

21世紀に入り、日中関係は緊張する局面が明らかに増えた。特に、民主党政権下で起きた尖閣漁船事件(2010年9月)と尖閣国有化(2012年9月)によって日中関係は目に見えて悪化した。さらに、歴史問題を含めて反中ナショナリズムの強い安倍政権が続く中、両国の関係は一層冷却化する。この間、中国は軍備拡張と西太平洋(南シナ海、東シナ海)への進出を継続し、日本は安保法制の整備や装備の近代化を進めた。その背景には「急速に台頭する新興の大国・中国」と「停滞する既存の大国・日本」が隣接しているという地政学的要因があった。

2013年1月には中国海軍が自衛隊の護衛艦にレーダーを照射する事件も起き、両国は緊張の管理に動き出した。2014年11月に日中は四項目の文書に合意し、APECを利用して安倍と習近平が約2年半ぶりの首脳会談を開催する。ただし、その後も日中関係に具体的な進展はなく、四項目文書の一つで合意した防衛当局間の海空連絡メカニズムの運用が始まることもなかった。

ところが、トランプ政権が中国に対する関税を引き上げはじめた頃から、事態は急に動き始める。2018年5月に来日した李克強首相は海空連絡メカニズムの運用開始に同意した。同年10月には、国際会議出席を除いては日本の首相として11年ぶりとなる安倍の中国公式訪問が実現。習近平は日中関係が「正しい軌道」に戻ったと指摘し、安倍も「完全に正常な軌道へと戻った日中関係を新たな段階へと押し上げていく」と強調するようになった。

中国としては、米国が関税引き上げなど「貿易戦争」を仕掛けてくる中、国別では世界第3位の経済規模を持つ日本市場にまで戦線が拡大することは是が非でも避けたい。長期にわたってゼロ/低成長を続ける日本も、中国との全般的な関係悪化が昂じて日中の経済関係に波及するのは困る。ミサイルをはじめ、中国の海空能力が質量ともに飛躍的に伸びた結果、日中間で不測の事態が起きれば日本側の被害が避けられない状況になってきたことも日本政府を慎重にさせつつある。

かくして、米中貿易戦争を奇貨として日中は関係改善に乗り出すことで利害の一致を見た。もちろん、だからと言って、今日の日中関係を「良好」と呼ぶのは間違い。例えば、中国公船等による尖閣諸島周辺の領海及び接続水域への侵入回数は、今年に入って増加傾向にある。上述の地政学的な要素が解消しない限り、日中関係の底流には緊張が流れ続ける。

今後は、トランプ政権が5Gからの一層のHUAWEI締め出しを求め、日本がそれに応じた場合など、日中関係が再び緊張する場面もあるかもしれない。ただし、その場合でも中国は日本を完全に米国側に追いやるわけにはいくまい。日本も中国市場を失ったら元も子もない。米中の対立関係が続く限り、日中関係の悪化には歯止めがかかり続けるであろう。

中欧関係~試される団結

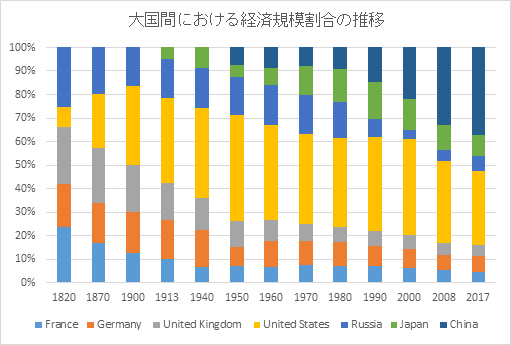

2017年時点で米国経済は世界の24%、中国経済は15%を占めていた。米国との貿易戦争を生き残るためには、中国は米国以外の国々との経済関係を維持・強化する必要がある。その点、世界経済の22%を占めるEU経済圏を確保することは中国にとって極めて重要性が高い。(日本経済は世界の6%である。)

実際、中国は欧州諸国との経済関係強化に本腰を入れている。去る3月、習近平はイタリア、モナコ、フランスを歴訪した。最初の訪問国イタリアで「一帯一路」構想に対する支持表明を獲得したことは、少なくとも政治的には最大の成果である。今後、東欧諸国を中心に一帯一路構想に参加する国は増加するかもしれない。

今回の訪欧でも、中国は自らの巨大な経済力を交渉の梃子にした。習はコンテ伊首相との間で港湾への投資などを含む29の覚書に署名。フランスでは、エアバス300機の購入を含め、約5兆円の商談をまとめたほか、フランスからの鶏肉輸入も解禁している。

もっとも、欧州諸国が無条件に中国になびく気配は見れれない。米中のバランスをとるという配慮に加え、EU自身も中国の貿易投資ルール――特に、中国へ進出する欧州企業が強制的に技術移転させられること――には強い不満を抱いている。欧州は日本と異なり、中国から直接的な安全保障上の脅威を感じていないが、中国のビジネス環境に対する是正要求においては、日本よりも遥かに自己主張する。

パリで習近平を迎えたマクロン仏大統領、メルケル独首相、ユンケルEU委員長の発言からは、米国との貿易戦争を戦うために中国が自らに接近してくることを利用して、中国から譲歩を引き出そうという姿勢も窺われた。4月9日、EUはブリュッセルに李克強首相を迎えて首脳会議を開催。中国側の反対を押し切り、中国の補助金改革などを合意文書に盛り込むことに成功した。

だが、中国もしたたかだ。4月12日、クロアチアに向かった李は中東欧16ヶ国との首脳会議「16+1」に出席し、インフラ投資や貿易拡大などを謳った。経済規模が小さく、中国の「飴」に弱い国々から搦めとろう、という意図が透けて見える。

中ロ関係~「米国の脅威」が接着剤に

第二次世界大戦を共に戦い、ソ連を兄貴分として共に共産圏を形成したソ連と中国。だが程なく、スターリンと毛沢東は激しい対立関係に陥り、国境をめぐる軍事衝突も起きた。1970年代初頭、ニクソン/キッシンジャーと毛沢東/周恩来は米中関係を正常化し、「米国+中国」対「ソ連」の構図を作り出す。この外交革命は、冷戦におけるソ連の敗北を決定づける一大要素となった。

冷戦が終わると、中国とロシアは過去の対立を徐々に解消していく。中でも、2008年までにすべての中露国境を確定させたことは特筆に値する。2001年には中露が中心になって上海協力機構を創設した。(前身となる上海ファイブの結成は1996年。)中ロ関係の改善は、国境問題などの対立が両国にとって大きな負担になっていたことに加え、米国を牽制するという側面が少なくなかった。冷戦後、圧倒的な経済力と軍事技術力を見せつけた米国との間で、中国やロシアは少なからぬ利害の対立を抱えていたのだ。

その後、2010年代になると中国及びロシアと米国は次第に顕在化してくる。

先に対立が決定的なレベルまで高まったのは米露関係だ。天然ガスの供給停止から暗殺、戦争まであらゆる手段を使って旧ソ連諸国に対する影響力を維持しようとするロシアを米国は激しく非難。プーチンが権威主義的支配を強めることについても米国(特に民主党)は不快感を露骨に示した。両者の対立は、2014年のクリミア併合で後戻りできないところまで悪化する。米国が自らの支配を覆そうとしていると信じるプーチンは、2016年の米大統領選挙にサイバー攻撃を応用した工作を仕掛け、プーチン批判の急先鋒だったヒラリー・クリントンを落選させることに成功した。独裁者好きのトランプ、という要素を除けば、今日の米ロ関係は凍りついていると言ってよい。

一方で、米中関係はオバマ政権の後期あたりから対立の局面が目立つようになった。トランプ政権が貿易戦争と言われる関税引き上げ合戦やHUAWEIへの制裁が繰り広げられている今では、米国や世界のメディアが「米中冷戦」という言葉を使う有り様だ。

米国の強硬姿勢は、トランプ自身の「ディール感覚」のみに基づいているのではない。中国を戦略的脅威と捉える見方は、トランプ政権の内部で共有された見解である。そればかりか、民主党を含め、米議会でも広く共有されはじめている。

中国指導部は当初、トランプの圧力を何とか誤魔化しながらやり過ごせばよい、と考えていたようだ。しかし、国力を消耗させる対立の長期化が決定的になった今、降りかかる火の粉を払う決意を固めているに違いない。今月初め、大詰めに差し掛かっていると考えられていた米中貿易協議で中国側が「ちゃぶ台返し」に出たのは、中国側が米国に対して「売られた喧嘩は買う」と表明したようなものであった。

米ロが厳しく対立し、米中も緊張が高まれば、何が起こるか? 国際政治の教科書的には、中国とロシアの間で「敵の敵は味方」という考え方が台頭してきても何ら不思議はない。

既に述べたとおり、冷戦後の中ロ間には既に協調の芽が散見されていた。だが、これまで米国内では「歴史的、文化的、地政学的な対立があるため、中国とロシアが同盟または協商的な関係にまで緊密になることはない」という見方の方が常識とされてきた。例えば、ジェームズ・マティス前国防長官なども、モスクワと北京の間には利害の自然な不一致がある、と絶えず強調していたと言う。しかし、最近は事情が変わりつつある。昨年12月のグラハム・アリソン論文や最近のForeign Affairs論文など、米国の論壇でも中国とロシアが同盟――正規の同盟でなくても、実質的な同盟関係――を構築する可能性について警告する論調が目立ち始めてきた。

先のマティスの言葉をアレンジして言うと、今日の中ロ関係においては、「米国の脅威」という利害の自然な一致がある。したがって、中国がロシアとの関係を表に出してジワリと米国を牽制する局面は増えないわけがない。

例えば、中ロが共同して行う軍事演習。既に2018年9月、ロシアがソ連崩壊後最大規模の軍事演習「ボストーク2018」を極東で実施した際には、人民解放軍3千人が参加した。中国は近年、最新鋭戦闘機スホイ35やミサイル防衛システムS400をロシアから購入。米国はこれを対ロ制裁違反と認定し、中国軍高官を制裁指定した。中国が従来よりも早いサイクルでロシア製の最新鋭兵器を購入できるようになったことは、米軍にとって不愉快な話である。

とは言え、中国がすぐにロシアとの協力関係を同盟にまで高める可能性は低いだろう。中国指導部には、米国と現時点で全面的にぶつかるのは得策ではない、という慎重な見方がまだ残っているように見える。ロシアと一緒になって米国を露骨に刺激し、自らに対する米国の無用な攻勢を誘うことはあるまい。

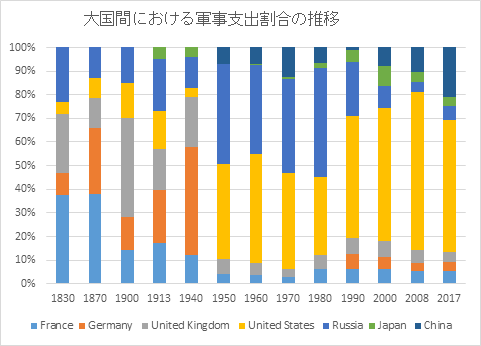

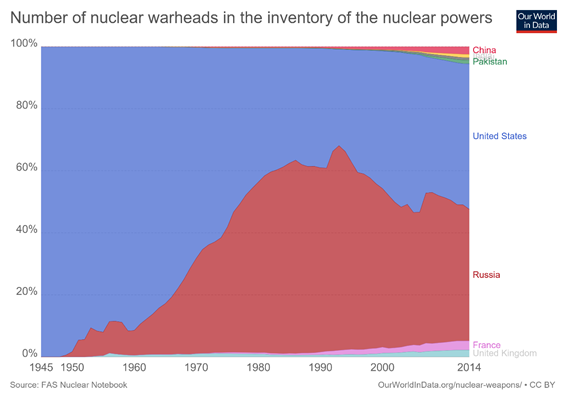

だが、ロシアというカードには、米国に対する中国の弱点を補うという意味で、他国にはない禁断の魅力がある。それは、ロシアの核戦力だ。前々回のポストで見たとおり、米中の力関係を比較すると、経済面では相当程度拮抗しているのに対し、軍事面ではまだ米国のリードが大きい。特に、グラフ③を見れば、中国の核戦力は米国に対してあまりにも見劣りしていることが一目瞭然である。

中国が米国との核戦争を想定しているとは思わないが、仮に将来、米中間で軍事的緊張が高まった時、究極の最終兵器である核戦力面がここまで劣っていれば、やはりハンディになる。この面で米国に対抗できるのは、地球上にロシアしかない。

現在、米中間で対立が表面化している「前線」は経済面だ。これが将来、軍事面にまで拡大して来れば、中国とロシアはより同盟に近づくであろう。その時、ロシアは中国に対しても米国に対しても発言力を高める。その意味では、米中関係の緊張激化を喜んでいる数少ない指導者の一人はウラジーミル・プーチンに違いない。

世界は二極化しない

このブログでは、世界中のすべての国々と中国の関係を一つ一つ点検する余裕はない。だが、米国と対抗するため、中国が米国以外のほぼすべての国に手を伸ばそうとすることはおそらく間違いない。

一方、今後は米国も関係国に圧力をかけ、中国の「逃げ道」をふさごうとする可能性が高い。しかし、今日の世界には、冷戦期に存在した東西ブロックのようなものは存在しない。冷戦期の米ソがそうだったように、今日の米国あるいは中国が他国に対して「主人」のように振る舞おうとしても、なかなかうまくいくものではない。

これからの世界は、突出した国力を持った米中がバイ(二国間)で競いつつ、世界全体では多極化が進む――。これが私の予想する国際政治の構図だ。

「冷戦」という言葉に「二極化した世界」というイメージがつきまとうことを考えれば、やはり私は「米中冷戦」という言葉を安易に使うべきではないと思う。